Hekima est intervenu dans le cadre de l’Assemblée générale de la SIDI le 11 juin afin de nous permettre de mieux comprendre le rôle des institutions de microfinance au Kivu, marqué par les conflits armés et une forte insécurité, ainsi que la manière dont Hekima parvient à poursuivre ses activités dans ce contexte.

Comme chaque année, l’Assemblée générale est l’occasion pour la SIDI d’inviter l’un de ses partenaires à témoigner. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Laurent Daddy Yamba, Directeur général de l’institution de microfinance (IMF) Hekima, partenaire de la SIDI dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Un partenariat entre Hekima et la SIDI basé sur la confiance

Les premiers contacts entre Hekima et la SIDI remontent à 2013, et le partenariat a officiellement débuté en 2021. Il repose sur une grande confiance. En termes de financement, la SIDI et FEFISOL (Fonds européen de financement solidaire pour l’Afrique) financent Hekima à hauteur d’1,5 millions de dollars depuis 2021. Parallèlement, et à la demande d’Hekima, la SIDI a intégré son Conseil d’administration, contribuant au débat sur son développement stratégique et maîtrisé : croissance du portefeuille, digitalisation, expansion dans une zone à haut risque.

Hekima et la situation au Kivu

Laurent D. Yamba nous a expliqué comment Hekima continue de travailler dans un contexte difficile : depuis janvier 2025, l’offensive menée par le M23, groupe rebelle actif au Kivu soutenu par les soldats rwandais, a entraîné des exactions, déplacement de populations, pertes économiques et une insécurité généralisée ce qui fragilise les activités de l’IMF (voir notre article sur la prise Goma par le M23 et l’impact sur nos partenaires et la population). Le 27 juin, un accord de paix a été signé entre la RDC et le Rwanda mais la situation reste incertaine.

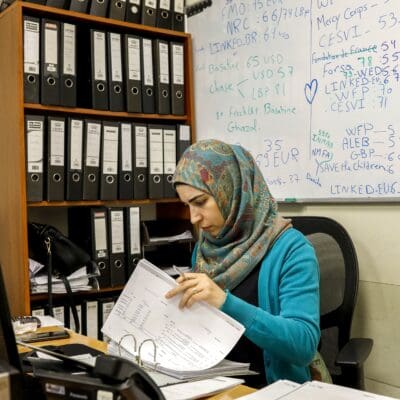

Fondée en 2007, Hekima est une IMF dont le siège est à Goma et qui est implantée via trois autres agences à Bukavu, Kalemie et Lubumbsahi. Elle compte 8 119 emprunteurs actifs pour un portefeuille de crédits de 9,7 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2025. L’IMF s’adresse principalement aux femmes entrepreneuses (78 % de sa clientèle), notamment à travers des crédits de groupe (inspirés des tontines locales) principalement en milieu urbain, en raison des risques liés au secteur agricole informel.

Depuis janvier 2025, l’argent liquide se fait rare, les IMF deviennent donc des structures stratégiques, mais aussi particulièrement exposées, ce qui met en danger les activités et l’équipe d’Hekima. Entre les violences contre les clients, le pillage des activités des emprunteurs, le ralentissement économique et les difficultés logistiques, Hekima, comme toutes les IMF de la région, a dû réduire ses opérations.

Laurent Daddy Yamba est actuellement à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Les échanges avec les clients sont rendus difficiles, les rééchelonnements de crédits aussi. Si certaines IMF tiennent encore, beaucoup de structures mutualistes “ne tiennent plus que de nom. Elles sont mortes.”

« Les institutions de microfinance agonisent et ont besoin de soutien – et elles en auront encore plus besoin demain, lorsque la crise sera passée, car il faudra relancer les activités. »

Les échanges avec les clients sont rendus difficiles, les rééchelonnements de crédits aussi. Si certaines IMF tiennent encore, beaucoup de structures mutualistes “ne tiennent plus que de nom. Elles sont mortes.”

Maintenir l’activité malgré le conflit

Malgré tout, Hekima continue de fonctionner et de servir ses clients en s’adaptant constamment. Des points de repli sont organisés pour la collecte et la distribution de fonds, parfois dans des hôtels. L’équipe, bien que dispersée, poursuit ses missions en télétravail et organise des rendez-vous aux horaires les plus sûrs. Tous gardent espoir et restent engagés dans leur mission malgré la guerre civile.

Ce maintien de l’activité a renforcé la confiance des clients envers Hekima. A Goma, de mars à mai 2025, l’IMF a ainsi pu financer 476 crédits pour un total de 246 000 dollars, sous la forme de petits prêts d’environ 500 dollars, dans une région où la monnaie liquide est rare et cruciale pour l’accès aux soins ou à l’alimentation. Dans cette période complexe, Laurent Daddy Yamba explique comment Hekima privilégie les prêts aux groupes car l’impact est plus important.

Quelles solutions pour demain ?

Laurent Daddy Yamba mène également un plaidoyer auprès des institutions internationales et nationales – FMI, Banque mondiale, Banque centrale du Congo – pour la création d’un fonds de relance pour l’après crise. En effet aucune IMF ne pourra faire face seule à la reprise d’activité. Ce fonds de relance comporterait trois volets : des emprunts à taux 0, des fonds de subventions – soit d’équipements, soit du portefeuille – et des garanties financières rapidement utilisables. Pour Laurent Daddy Yamba, un tel fonds de relance est essentiel pour redémarrer les opérations dès que les conditions sécuritaires permettront le retour des clients en grand nombre.

Un témoignage porteur de sens

Inviter Hekima et son Directeur général Laurent Daddy Yamba à notre Assemblée générale est un honneur pour la SIDI, et également une manière forte d’exprimer notre solidarité avec notre partenaire, les populations congolaises et les acteurs de la microfinance au Kivu. Aujourd’hui, l’enjeu est clair : se tenir aux côtés d’Hekima et préparer l’après-conflit.